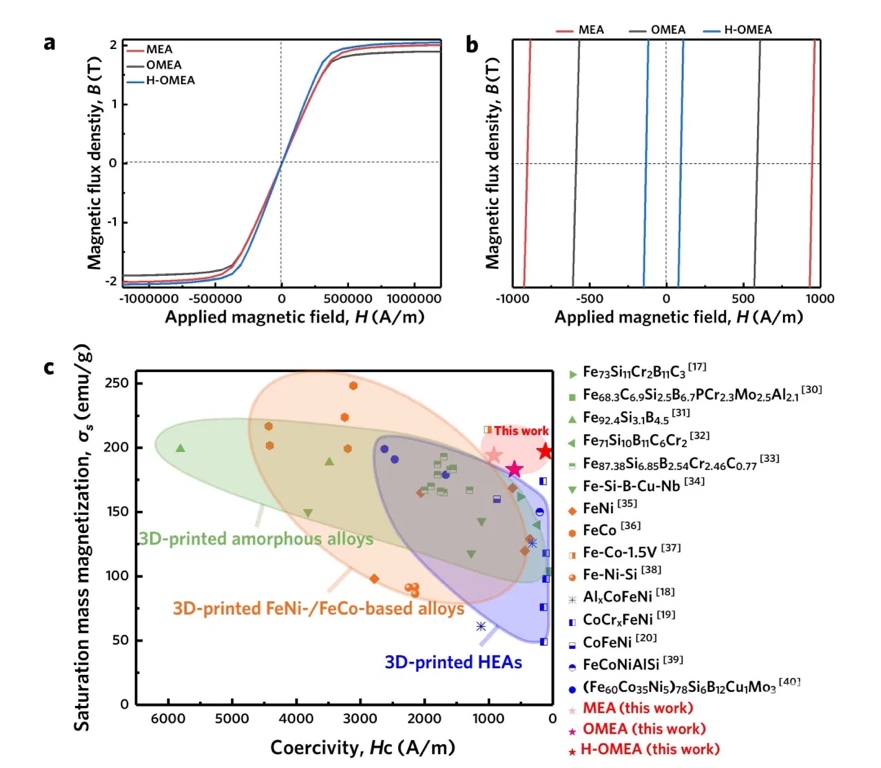

華中科大柳林團隊:基于原位相調控的增材制造高性能軟磁中熵合金

來源:科研云

通訊作者:柳林、張誠

第一完成單位:華中科技大學、材料成形與模具技術全國重點實驗室

第一作者:曹祖睿、張鵬程

論文DOI:10.1038/s41467-024-54133-0

軟磁合金是一種重要的功能材料,在現代科學技術和工業發展中,特別是在電力、電子和能源領域,發揮著關鍵作用。隨著科技的快速進步,新一代電氣設備對軟磁材料的性能提出了更高的要求。近年來,具有優異軟磁性能的多組元合金受到了廣泛關注,展現出替代傳統軟磁合金的潛力。然而,由于多組元合金成形性較差,傳統成形技術在制造復雜形狀的軟磁多組元合金時面臨巨大挑戰。增材制造(又稱為3D打印)是一種基于逐層堆疊的新型加工方法,可實現復雜形狀軟磁材料與構件的成形制造。然而,現有文獻報道的增材制造軟磁多組元合金往往難以同時滿足高飽和磁感應強度、低矯頑力和低損耗等性能要求。

基于此,華中科技大學柳林教授和張誠教授團隊在《自然通訊》(Nature Communications)期刊在線刊發了“基于原位相調控的增材制造高性能軟磁中熵合金”(In situ phase engineering during additive manufacturing enables high-performance soft-magnetic medium-entropy alloys)的研究論文。華中科技大學曹祖睿碩士和張鵬程博士后為論文共同第一作者,張誠和柳林為論文共同通訊作者,華中科技大學材料學院、材料成形與模具技術全國重點實驗室為第一完成單位。

研究團隊經過長期深入研究,在軟磁無序合金成分設計、粉體表面改性技術、增材制造工藝優化、微觀組織結構的演變規律及其對磁學性能的影響機制等方面進行了全面探索,提出了一種創新的增材制造過程中原位物相調控策略。該策略基于納米氧化物表面改性的元素粉末,在激光增材制造過程中原位調控物相結構(BCC/FCC雙相變FCC單相),實現了軟磁性能的優化,從而有效解決了當前增材制造軟磁多組元合金在性能上的不足。

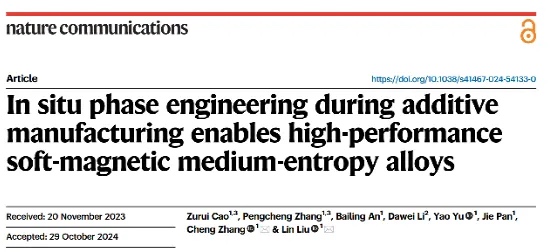

本研究選擇具有高飽和磁感應強度的雙相、非等摩爾比FeCoNi中熵合金作為基礎合金,通過原位物相調控策略優化其物相結構和磁學性能。這一過程包括三個主要步驟(見圖1):首先在單質粉末表面包覆納米Fe2O3顆粒,接著利用激光3D打印技術成形并實現原位相變(BCC/FCC→FCC、Fe2O3→FeO),最后通過高溫熱處理進一步調控合金組織和磁學性能。

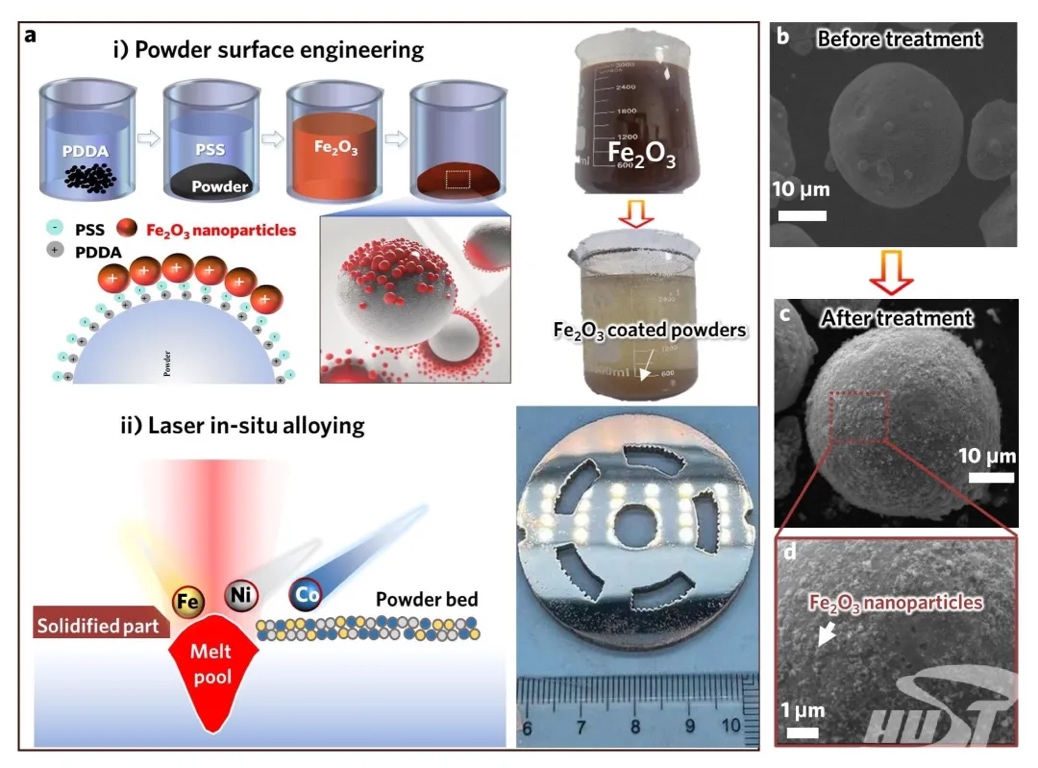

經過上述策略,成功獲得了單一FCC結構的中熵合金/FeO復合材料,表現出優異的軟磁性能,如飽和磁感應強度達到2.05 T,矯頑力低至115 A/m,優于大多數文獻中報道的增材制造軟磁合金(見圖2)。此外,FeO顆粒的引入還顯著提高了電阻率,達未添加納米顆粒樣品的兩倍,從而大幅降低了鐵損。研究表明,BCC相納米晶和FCC/BCC相界面對磁疇運動有顯著的阻礙作用,而粗大的FCC相晶粒和FeO/FCC半共格相界面對磁疇運動的阻礙顯著降低,從而能夠大幅減小矯頑力。本研究提出的創新策略不僅為增材制造高性能軟磁合金的結構調控提供了新思路,也對高頻高效電機鐵芯的制造和應用具有重要的工程意義。

文獻信息

Authors: Zurui Cao, Pengcheng Zhang, Bailing An, Dawei Li, Yao Yu, Jie Pan, Cheng Zhang*, and Lin Liu*

Title: In situ phase engineering during additive manufacturing enables high-performance soft-magnetic medium-entropy alloys

Published in: Nature Communications, doi: 10.1038/s41467-024-54133-0

(責任編輯:admin)

Fabric8Labs推出AI芯片定

Fabric8Labs推出AI芯片定 Titomic又一合作,將與nuF

Titomic又一合作,將與nuF 荷蘭公司將開設3D打印船舶

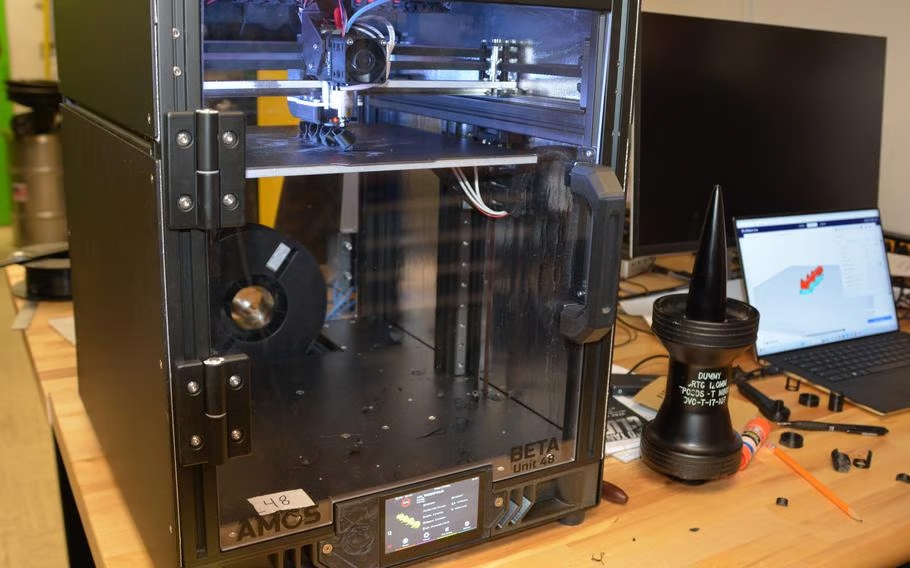

荷蘭公司將開設3D打印船舶 Chicago Additive推出AMOS

Chicago Additive推出AMOS 590MHz帶寬+超90%輻射效率

590MHz帶寬+超90%輻射效率 威斯康星大學麥迪遜分校工

威斯康星大學麥迪遜分校工 突破性生物3D打印

突破性生物3D打印 迪拜LEAP 71公司

迪拜LEAP 71公司 3D生物打印構建內

3D生物打印構建內 《Small Science

《Small Science 南洋理工-劍橋大

南洋理工-劍橋大 清華大學:抗拉強

清華大學:抗拉強