麻省理工開發(fā)出全3D打印離子動力納米衛(wèi)星推進器

該項目的首席研究員Luis FernandoVelásquez-García說:“如果您想認真地開發(fā)用于太空的高性能硬件,那么您確實需要研究優(yōu)化形狀,材料以及構成這些系統(tǒng)的所有事物。 3D打印可以幫助解決所有這些問題。您投入空間的硬件,您想要得到很多很多年的使用權,因此這是有效地做到這一點的良好策略。”

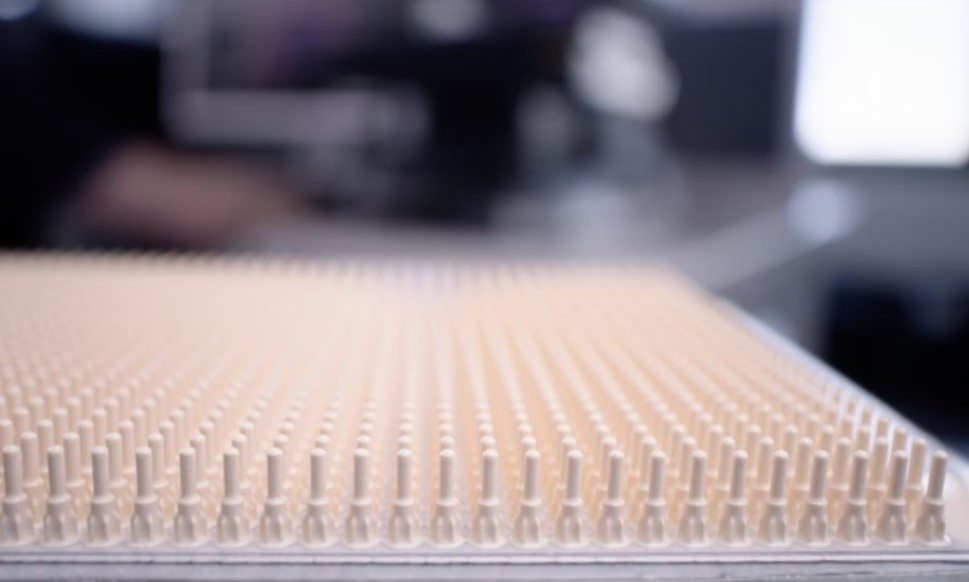

研究人員的3D打印推力器(如圖)具有錐形離子發(fā)射器,可為它們提供推進的途徑。圖片來自麻省理工學院。

離子推進的好處

將有效載荷發(fā)射到太空需要使用巨大的化學動力火箭,一旦它們真正進入軌道,操縱它們所需的推力就相對較小。因此,可發(fā)射高速粒子流以提供推力的電噴霧推進器是用于“乘騎共享”衛(wèi)星任務的誘人選擇。電噴霧引擎在此類應用中特別有效,因為它們只需改變極性即可發(fā)射帶正電或帶負電的粒子。而且,它們的布局非常適合于小型化,并且不需要中和器,從而使其比傳統(tǒng)設計更可靠,更節(jié)能。

但是,盡管近年來已經(jīng)建造了許多液體動力系統(tǒng),但它們通常是通過昂貴,費時的減法來創(chuàng)建的。科學家聲稱,通過3D打印,現(xiàn)在可以“民主化”技術,縮短設計過程并生產(chǎn)中小型批次。弗羅茨瓦夫大學教授Tomasz Grzebyk表示:“由于3D打印技術取得了長足進步,因此使用這種方法制造的設備的參數(shù)變得與通過更加復雜,昂貴且受限制的技術所獲得的參數(shù)相似。所有這些優(yōu)勢也可以在麻省理工學院開發(fā)的離子推進器中看到。”

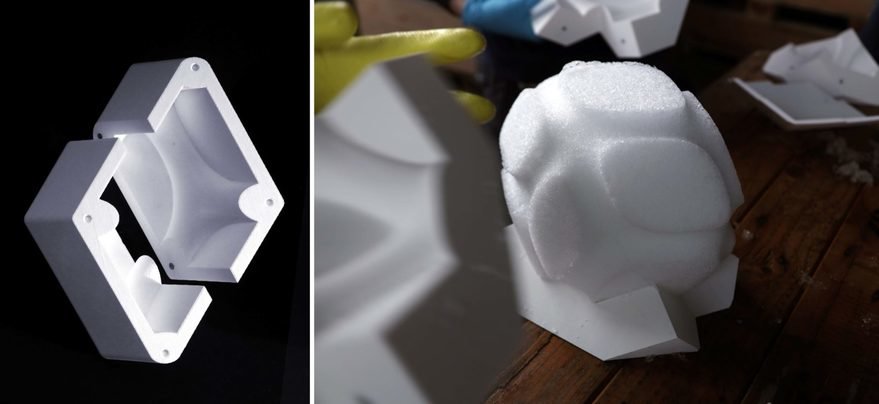

發(fā)射器能夠連續(xù)發(fā)射,僅留下少量殘留物(如圖所示)。通過增材制造雜志拍攝。

附加的MIT“ MEMS”設計

在他們的研究中,麻省理工學院的研究小組建立了兩種微機電系統(tǒng)(MEMS)設計:一種采用基于粘結劑噴射SS 316L的發(fā)射極陣列,另一種采用丙烯酸聚合物制成。這些設備本身都具有流體連接器,儲液器和外殼,外殼包括嵌入式錐形外部發(fā)射器陣列。

在生產(chǎn)過程中,研究小組發(fā)現(xiàn),即使兩個發(fā)射器具有相同的基本設計,聚合物系統(tǒng)仍需要使用支撐材料。這導致產(chǎn)品的最終尺寸略有不同,并且金屬裝置的尖端更短且更鋒利,最終使其發(fā)出的推力級別高于塑料裝置。

經(jīng)過數(shù)小時的測試,這兩個系統(tǒng)都被證明能夠在不降低任何性能的情況下運行,僅產(chǎn)生了一層薄薄的“外殼”,可以輕松去除。而且,這兩種發(fā)動機的每個發(fā)射器產(chǎn)生的最大推力分別為191.3 nN和139.9 nN,從而使它們的“比沖量”比許多先進設備更高。

盡管事實證明金屬MEMS比聚合物版本更強大,但研究小組得出的結論是,后者可以在將來提供更多使用該技術的途徑。鑒于塑料電極的成本優(yōu)勢,科學家們希望最終,它可以為一系列新的大學主導的設計和軌道太空飛行任務提供基礎。

微衛(wèi)星的興起

3D打印不僅用于制造發(fā)射系統(tǒng),還用于制造衛(wèi)星本身,并且許多公司已經(jīng)開發(fā)出比以前更緊湊,更高效的設備。例如,微型衛(wèi)星制造商Mini-Cubes已與美國服務局CRP合作,以3D打印技術準備就緒的PocketQubes。這些附加設備已經(jīng)通過了NASA GEVS-7000規(guī)范的振動測試,計劃在2021年第二季度推出。

印度3D打印機制造商3Ding還與印度斯坦科技學院的學生合作,對Jai Hind 1-S衛(wèi)星進行3D打印。作為全球“太空立方體”競賽的一部分而創(chuàng)建的CubeSat僅重33.3克,使其成為世界上最輕的行星之一。

在其他地方,航空航天制造商Thales Alenia Space已將3D打印集成到其Spacebus NEO衛(wèi)星的制造過程中。增材制造的零件已成功添加到2019年推出的商用Eutelsat Communications設備中。

中國3D打印網(wǎng)原創(chuàng)文章!

(責任編輯:admin)

博世先進陶瓷公司使用Lith

博世先進陶瓷公司使用Lith Xenia進軍大幅面增材制造

Xenia進軍大幅面增材制造 研究人員基于3D打印冰模板

研究人員基于3D打印冰模板 美國Brooks與惠普合作開發(fā)

美國Brooks與惠普合作開發(fā) 《AHM》:3D打印為患者定

《AHM》:3D打印為患者定 MB Therapeutics與Lynxter

MB Therapeutics與Lynxter 美國空軍引進3D砂

美國空軍引進3D砂 3D打印個性化晶格

3D打印個性化晶格 伊犁州奎屯醫(yī)院實

伊犁州奎屯醫(yī)院實 昆士蘭科技大學3D

昆士蘭科技大學3D 全彩3D打印吉他在

全彩3D打印吉他在 PSAS成功發(fā)射3D打

PSAS成功發(fā)射3D打