珠三角由“世界工廠”到創新沃土:激光與3D打印(2)

傳統產業的生產要素跟著投資跑,科技產業的生產要素“跟著腦子跑”。而吸引“腦子經濟”的正是高端載體與城市環境。東京城市群的中心城市東京,重視為高科技產業搭建載體,在東京站、東京灣附近地區、澀谷以及六本木等的中心地區,建立以信息、金融產業類企業為主體的高科技產業樓群聚集創新產業發展。

硅谷、新加坡科技園、臺灣新竹科學工業園等,均是打造出綠色生態城,用“金巢”引“鳳凰”——高端科技產業、高端人才,以改變城市經濟空間,助力創新元素集聚。

珠三角向創新沃土轉變,做的“筑巢引鳳”文章與臺灣等地異曲同工。

“科技共山水一色。”東莞利用松山湖這個環境優美的區域,創造了一片科技創新的天地,給東莞裝上了“科技引擎”,成為重要增長極之一。

分工協作之變:

深港創新合作 打通“產學研”

“深港創新圈”現已成為整合兩地科研資源、提升深港地區和珠三角區域自主創新能力的重要引擎

上午還在香港與國際科技合作對象探討合作事宜,中午已來到深圳落實研發開展工作。

這正是“粵港創新科技走廊”在現實的表現。

一方面,珠三角需要國際科技合作的更高平臺;另一方面,香港科技成果轉化為生產力,須尋找新的空間。于是,廣東成為香港與內地合作的最佳選擇地。

作為珠三角中心城市的深圳,攜手香港建設的“深港創新圈”,現已成為整合兩地科研資源、形成產業鏈、提升深港地區和珠三角區域自主創新能力的重要引擎。

縱覽目前世界上經濟發達的城市群,其最大特點是在合作與資源共享的基礎上,實現整體綜合競爭力的提高。

珠三角城市群目前已形成廣深“創新雙核”的格局。其中,深圳的創新能力在城市群中居于首位。為鼓勵自主創新,2006年,深圳出臺的配套政策共計340條,4.6萬字,成為國內第一個一次性推出大范圍、大規模、大容量配套政策的城市。

然而,最具創新城市這一桂冠,今年易主蘇州。擁有三家國家級高新技術產業開發區的蘇州,竟一下就超越上海、廣州。目前,蘇州擁有國家“千人計劃”專家總數達125名,且創業類“千人計劃”專家數首次與北京并列第一,全市1703家大中型工業企業建立了研發機構,建有率達80%。

“珠三角‘千人計劃’專家數量不及長三角。在生物醫藥、機器人等戰略新興產業上,如果我們不能握住在世界上有話語權的國內外專家,就難以與‘世界級城市群’的標簽匹配。”廣東的一名政經觀察者說,高校資源不強、特別是理工科學科優勢不明顯,被認為是珠三角城市群創新驅動發展的軟肋。

“在蘇州、無錫等長三角城市,我們看到這幾年政府通過資金扶持,大力培育戰略新興產業,‘只要有好的項目,錢不是問題’、‘用于引進人才的資金,上不封頂’等。但是,這種做法長此以往,會導致企業真正活力并不強。”上述觀察者認為,珠三角的市場化程度高,科研資源的組織能力、動員能力好,在產學研結合方面走在全國最前列,倘若深港聯合共建創新科技走廊,或許可以實現突圍。

協同創新就是通過不同創新主體間的相互合作、整合,產生“1+1>2”的效應。比如美國的大紐約區城市群,當紐約確立為世界金融中心、跨國公司總部集中地、專業管理服務部門聚集地后,第二大城市波士頓則自動尋求產業轉變,大力發展高科技研發、教育、商業、貿易等產業。

在深圳高新園區,拔地而起的高樓里分布著香港理工大學、科技大學、中文大學、香港大學、浸會大學等眾多香港知名高校的深圳產學研基地(中心)。虛擬大學園正成為深港科技聯合創新的大舞臺,來自香港各大院校和科研院所的各個科研中心在這里“爭芳斗艷”,目前已成為深港科技聯合創新的“集結地”。

(責任編輯:admin)

3D打印概念炒了這么多年,

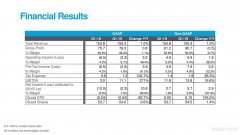

3D打印概念炒了這么多年, 營收1.553億美元卻沒有CEO

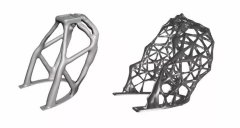

營收1.553億美元卻沒有CEO 兩種設計、不同的性能,通

兩種設計、不同的性能,通 大股東追加近1億投資,新C

大股東追加近1億投資,新C 3D打印掀起一場投資“熱風

3D打印掀起一場投資“熱風 3D Hubs籌集1800萬美元的C

3D Hubs籌集1800萬美元的C