3D打印技術能否破解稀土資源困局?

導讀:過去十年來,關于稀土危機的警告聲不絕于耳。如今隨著中國限制稀土出口,這場被預言無數次的危機終于成為現實。在這個關鍵時刻,3D打印技術或許能夠發揮意想不到的作用,幫助緩解稀土供應短缺帶來的沖擊。

稀土元素

稀土元素既不是土壤,也并不稀有。這組由17種化學性質相似的金屬組成的元素族,在地球上分布廣泛且儲量豐富。它們之所以被稱為"稀土",主要是因為早期分類和識別困難。

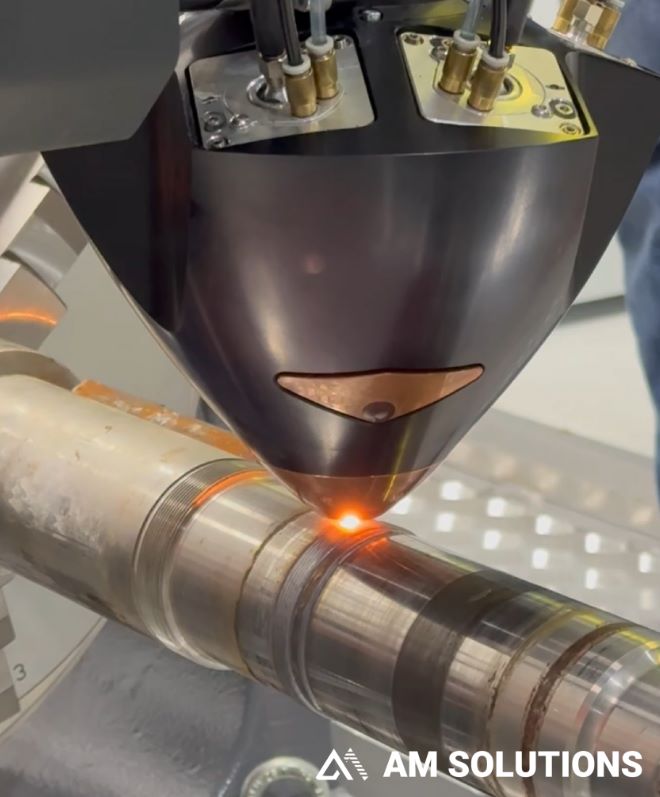

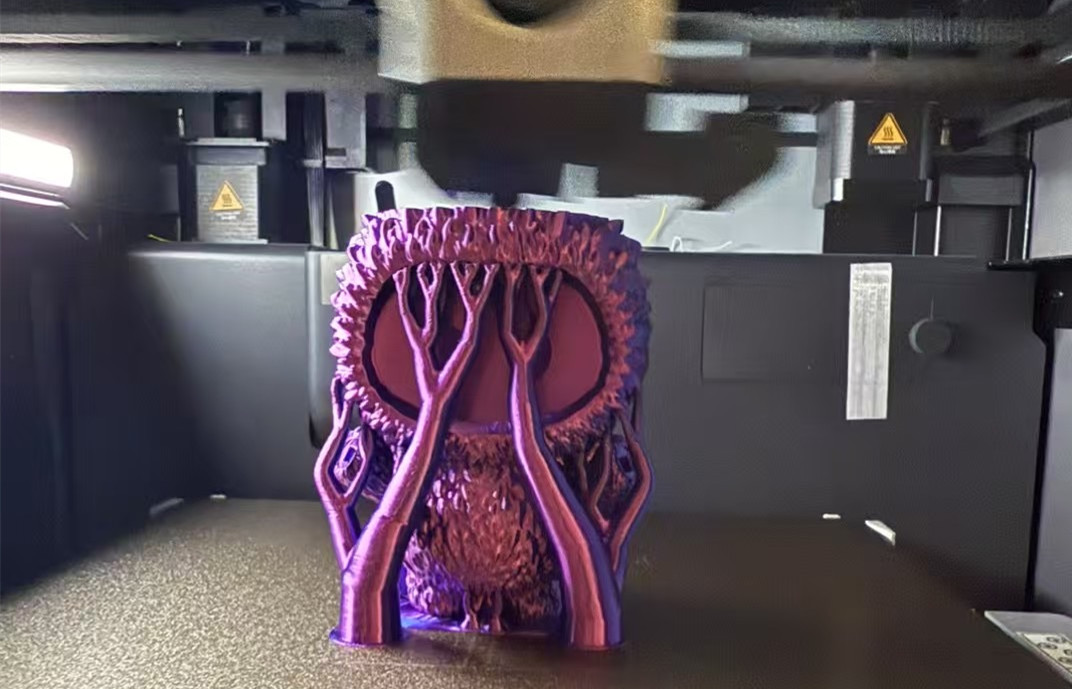

△Meltio的線激光定向能量沉積(DED)技術

這些元素在現代工業中發揮著不可替代的作用。釹可以制造超強磁鐵,鈧作為合金添加劑威力驚人,在3D打印領域廣泛應用于Scalmalloy和各種鋁合金中。鈰用于催化轉換器和不銹鋼生產,釔是激光器的關鍵材料,鈥應用于導彈和核能領域,釤則是高端執行器和醫療設備的重要組成部分。從永磁材料、電池、風力渦輪機到電動汽車,從國防裝備到核能應用,稀土元素堪稱通往未來的材料。無論是軍事沖突還是能源轉型,都將大量消耗這些關鍵資源。僅能源轉型一項,稀土需求量就將增長六倍。

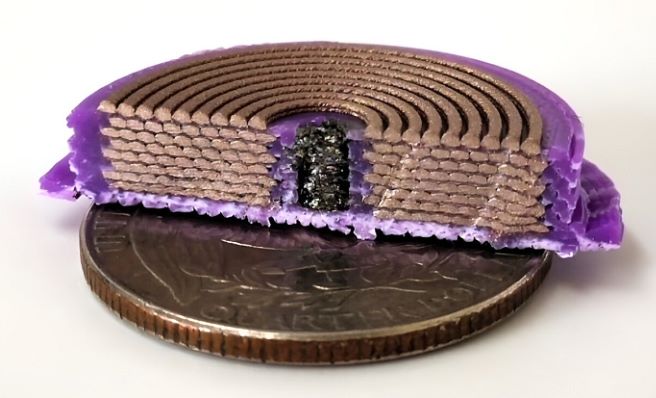

△麻省理工學院的研究人員改進了一臺多材料3D打印機,能夠層疊三種不同材料的超薄線圈,一步制作出三維螺線管。

中國壟斷下的環境代價

稀土之所以成為戰略焦點,關鍵在于中國控制了全球90%以上的產量。雖然這些元素分布廣泛,但開采和提煉過程極其復雜且環境破壞嚴重。稀土往往與鈾等放射性物質伴生,需要挖掘大量土石才能獲得。提煉過程更是觸目驚心,每生產一噸稀土,會產生13公斤粉塵、9600-12000立方米廢氣、75立方米廢水和一噸放射性殘留物。總體而言,每噸稀土的生產會產生2000噸有毒廢料。這些數字揭示了一個殘酷的現實:支撐現代高科技發展的關鍵材料,其生產過程對環境造成了巨大破壞。

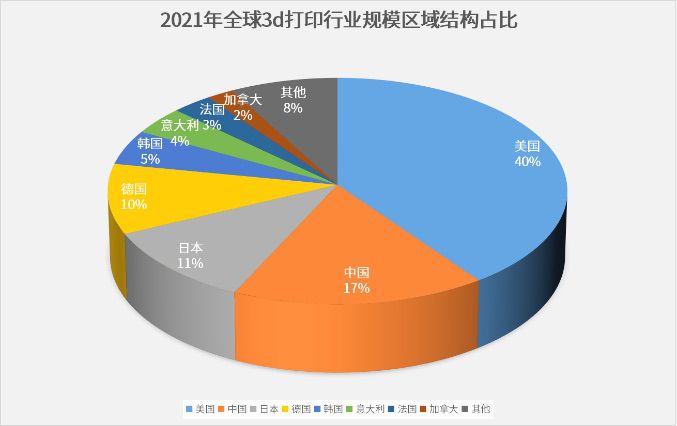

中國數十年前就將稀土視為潛在的地緣政治杠桿,通過垂直整合產業鏈,中國在電池、電機、風能和高科技合金等領域建立了強大優勢,這些產業在軍民兩用方面都具有重要價值。目前中國每年出口約7萬噸稀土,背后卻留下了超過1.4億噸有毒廢料。

3D打印技術的解困之道

面對稀土供應危機,3D打印技術提供了多條突圍路徑:

△3D打印電機發夾式繞組

●材料優化與結構創新:通過3D打印技術優化稀土材料的使用結構,可以用更少的材料實現同樣的功能。同時,通過改變低性能材料的幾何形狀和微觀結構,使其性能接近甚至達到稀土材料的水平。

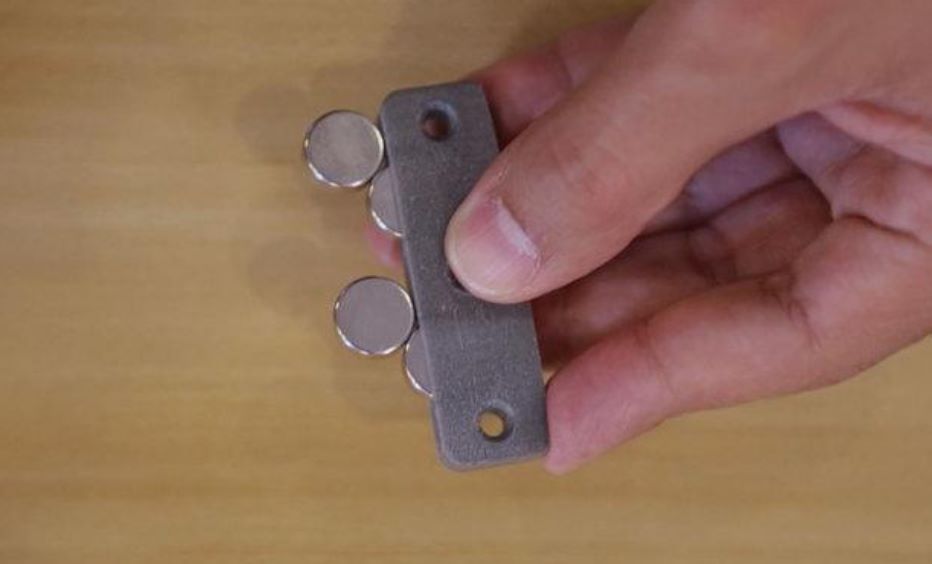

●磁性材料直接制造:3D打印永磁體是最具商業前景的應用方向之一。研究人員正在探索材料回收制造磁體的技術路徑,維也納工業大學開發的粘結絲材磁體以及基于光固化技術的磁體制造都顯示出巨大潛力,通過微觀結構優化和拓撲優化,可以制造出性能更優的磁性組件。

●新型合金快速開發:利用增材制造技術可以快速開發不含稀土的新型合金。Metalysis等技術能夠跳過傳統步驟,在本地生產高端合金。6K、Metal Powder Works、Continuum Powders等公司正在將廢舊飛機等回收材料轉化為不含稀土的3D打印粉末。

●高性能替代材料:3D打印技術能夠制造PAEK等高性能聚合物組件和復合材料組件,替代傳統金屬部件。這不僅減少了稀土需求,還能通過輕量化設計提升整體性能。

未來發展方向

3D打印行業在稀土替代方面面臨著多個商業機遇。最具吸引力的是開發直接的永磁體生產技術,無論是金屬基還是聚合物基磁體,通過拓撲優化現有磁體和改變微觀結構來提升磁體性能的新工藝也具有全球影響潛力。粘結絲材磁體可能成為磁體生產的低成本路徑。更好的電池和電機技術始終具有商業價值。高效的磁體回收技術也將受到高度關注。

點評

稀土危機不僅是供應鏈問題,更是環境和地緣政治挑戰。3D打印技術通過材料優化、結構創新、新材料開發和高效回收等多個維度,為緩解稀土依賴提供了可行路徑。雖然完全替代稀土還需要時間,但增材制造技術已經展現出巨大潛力,有望在關鍵材料供應安全和環境保護之間找到平衡點。隨著技術不斷進步和產業化應用的深入,3D打印將在構建更加可持續和安全的材料供應體系中發揮越來越重要的作用。

(責任編輯:admin)

3D打印狂潮下的LABUBU:當

3D打印狂潮下的LABUBU:當 聚合物復合材料3D打印:土

聚合物復合材料3D打印:土 河北工業大學楊偉東教授等

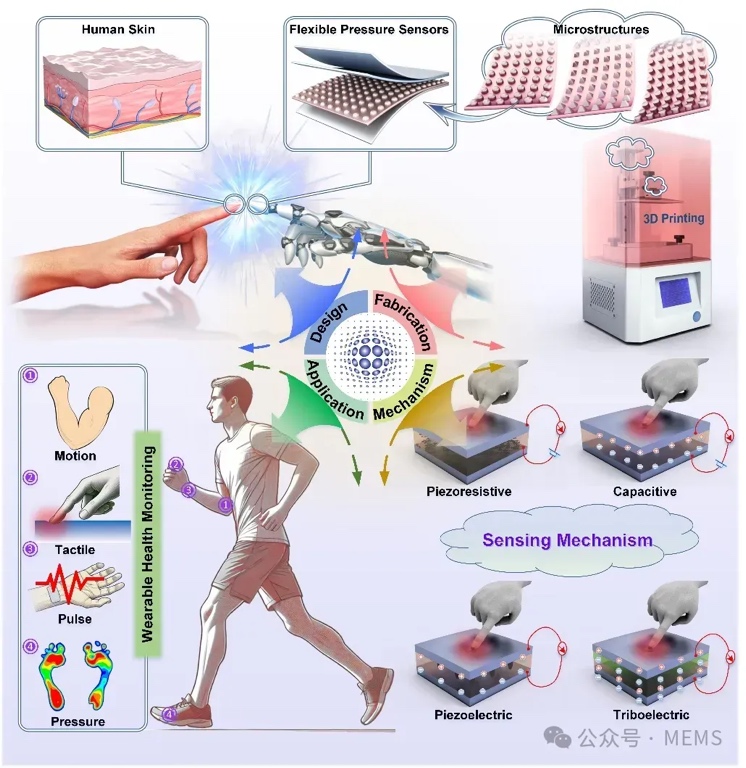

河北工業大學楊偉東教授等 綜述:3D打印微結構助推柔

綜述:3D打印微結構助推柔 金屬3D打印熱交換器應用全

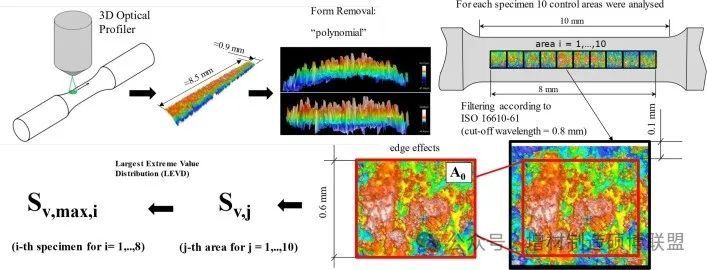

金屬3D打印熱交換器應用全 選區激光熔化增材

選區激光熔化增材 大型聚合物3D打印

大型聚合物3D打印 6K Additive最新

6K Additive最新 如何打造增材制造

如何打造增材制造 從實驗室走向生產

從實驗室走向生產 3D打印在口腔修復

3D打印在口腔修復